英军第二师在大连湾安营扎寨

今日的大连是头顶着多项国际桂冠的“浪漫之都”。然而,在大连市档案局境外征集团队远涉重洋,从万里之外的英国国家档案馆征集的第一手珍贵档案资料中,我们发现,在手绘与摄影明暗光影里,在原始信札和日记的字里行间,155年前的第二次鸦片战争期间,大连最早进入国际视野的“形象”却是另外一副样子。

大连湾农舍的水缸、手推磨

不列颠

寻“宝”之旅

从1840年鸦片战争开始,英国政府就与中国的内政外交和历史发展有着千丝万缕的联系和影响,几乎每一次列强对中国的侵占和掠夺,都有英国人的身影。这一切都决定了在英国的档案收藏中,一定有相当数量的中国近代历史档案。

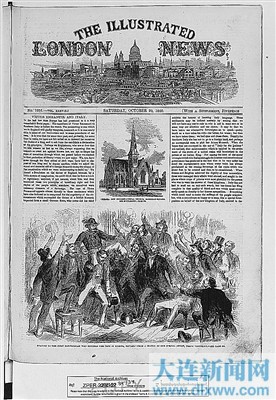

一次偶然的机会,市档案局工作人员发现在1860年10月13日第37卷《伦敦新闻画报》上刊载了第二次鸦片战争期间英国军队在大连湾登陆的系列报道。《伦敦新闻画报》是世界上第一份成功地以图画为主要特色来报道新闻的周刊,刊登了世界各国几乎所有的重大历史事件。这份报道不仅以翔实的笔法描述了英军登陆的过程,还刊登了7幅如同照片般细腻生动的绘画,将大连湾的风土人情生动形象地展现在读者面前。

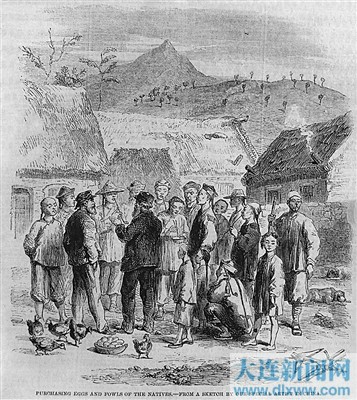

大连湾购买食品

英国国家档案馆,是世界上最大的档案馆之一,在征集档案资料的过程中,市档案局工作人员惊喜地发现,英国国家档案馆馆藏的档案中,有关大连近代以来档案资料有50余卷之多,时间跨度在1840年—1950年之间,从目录题名分析,都是市档案馆馆藏空白。

《伦敦新闻画报》展示的大连“形象”

世间充满了悖论。155年前,气焰嚣张、进攻目标直指北京、天津的英军舰船大肆集结于大连湾等地,整饬部队、补充给养。而当跟随英军的《伦敦新闻画报》的画家快速描画下眼前中国的一片景象,他不知道,他勾勒、描画下这方土地展现在外面世界的第一份形象,也给百余年后的人们提供了一份清晰可资查鉴的具象资料。

渔舟唱晚:袅袅炊烟中的一幅田园风景画

1860年7月2日,“今天是美好的一天,天空万里无云。”他笔下描摹的辽东半岛大连湾的名为“罗李屯”的村庄也是一样的宁静美好。“村庄的道路很宽阔,房屋大都是由石头和茅草屋顶建成,一些商店由灰色砖头和瓦片屋顶建成。居民们和蔼可亲又非常礼貌……”粗略推断,第一幅画的时间应该是早晨,一条宽阔的道路并不平坦,弯曲着伸向远方,远处有低矮的小树、连绵的小山。街道两旁麟次相挨坐落着的是两排村居民宅。房子的外观形状几乎一样。可以看出,石质构造的房屋相当结实,房子都很高,屋顶也一律为人字形的坡顶形状,屋顶有的覆盖茅草,有的则覆盖着瓦片。道路的一侧,立着一根长长的木杆,木杆上方三角形支架下,吊着很像一盏灯。从其外观形状、所在位置,都像极了现代道路上的路灯。那时候的大连村庄还没有通电,夜晚时分,在高处点一盏油灯给村路上的人照明也有可能。这也算得上路灯的雏形了。

1860年第二次鸦片战争英军在大连湾登陆驻扎示意图

彼时,大连还只是那个叫做青泥洼的小渔村,人们耕渔为生,自给自足。而它所在的辽东半岛,自清康乾盛世至鸦片战争前,历经一个半世纪平安无战事的岁月, 已由“沃野千里、有土无人”的荒蛮残败之地变为“桑梓遍野、耕织岁滋”的肥腴之地。由于清政府几十年间持续实行优厚的招民垦荒政策,加之在旅顺北部置水师营以巡海戍守,打击沿海盗匪, 大连地区社会环境安定,移民数量和总人口快速增长。居民以山东、江浙等地的移民为主。1843年,清廷更将存续了109年的宁海县提格为金州厅(州级),并将熊岳副都统衙门移至金州。金州副都统衙门成为当时统辖管理金、复、盖地区八旗军事及旗人事务的政治及军事机构。金州不仅成为辽南的军事和政治中心,更是东北与山东、江浙等地的商品集散地。此外,旅顺水师营由于驻守官兵及眷属促进了当地商贸经济发展,成为远近闻名的集贸市场。1844年,复州横山书院的创立成为辽南文化事业发展的重要见证。大连地区沿黄渤海的貔子窝、青堆子、大连湾、金州西海、大孤山、旅顺口、羊头洼等均是当时南北粮货调运的集散地。

英军从奥丁湾的胡克力码头离开

图片的近旁,在村庄道路的转弯处,聚着一群男性村民。人人都着短褂长裤,裤子一律都缚了裹腿,每个人脑后都拖了一根长长的辫子。蹲着的一个,嘴上叼着一个东北农村惯常见到的旱烟袋。总之,是清末典型庄稼人的装扮与做派。从其中一位背手挺拔站立的姿势看,估计是族长或村里其他主事的角色。清初,为招民垦荒,清廷分拨京城部分八旗兵员和居留长白山的旗民到大连地区戍边定居,允许其在限定时限“跑马圈地”,并承认所圈土地的所有权,这些旗民成为“占山户”。清廷将其开垦申报的土地命名为“旗红册地”。而后期大量移民到来时,只能给昔时的“占山户”当雇工,称为“刨山户”。“刨山户”们比邻而居,逐渐形成一些自然村落。英国随军画家笔下的“罗李屯”应该就是其中之一。当时,在复州、庄河等川原交错地带,农业种植发达,盛产玉米、高粱、大豆、花生、红薯等农作物。农民还在自家庭院宅旁、田边地头,种植杏、李、桃、枣、葡萄等果树。那时以自食为目的的果树种植应该是果树生产的雏形阶段。此外,清代,大连沿海岛屿上及沿海附近的居民中壮年男子多以渔业捕捞为生,妇女老弱则就近从事农耕。黄鱼、带鱼、鲅鱼等丰富的海产品,在供当地居民食用外,还运销关内地区。

英国随军画家十分敬业。为了深入了解中国这个东方国度的民风民俗,他甚至在晚饭时分走进了一个普通农户家里,于是有了第二幅素描画。“他们和蔼可亲又非常礼貌地邀请我坐下,给我一些水煮蛋,并且坚持让我喝热的白酒……”画面是我们现在依然熟悉的典型辽南农村家庭场景。而画家则惊异新奇地描写他所见到的:“房子里都有用砖头和粘土建成的火炕,火炕上面有垫子。这种床一张能躺差不多六个人,在炕上睡觉的人冬季要经受得住炕下火炉的烘烤,而这似乎并不会伤害到他们,因为他们是我见过的最强壮、健康的人。床的底部生火,烟雾从烟囱里排到外面,房屋贴着棕色的纸,被年代和烟雾熏染成富有层次感的褐色……人们在炕上摆一张小桌子,将鞋脱在地板上,而穿白鞋(大概是白色袜子)的士绅上炕时则不脱鞋。”那时多数近海农村住房为土石结构的海带草房或半截草苫、半截青瓦的海青房,北部山区则多用稻草、麦草盖的“人字”型草房,墙体用碎石、泥土与草混合堆砌而成。平常人家住房一般为三间或五间,居中开门,进门为明间,两侧为配间。明间又称堂屋,一般比配间宽敞,是厨房。配间为寝室,阳面砌火炕,阴面放置柜箱家具。配间均设窗户,窗户分上下两扇,下扇固定,上扇打开可通风换气。这户人家的灶坑就在火炕旁边,锅盆等灶具置于其上。一个男人正在往灶里添柴。旁边的一样工具颇令人好奇,那是手磨。中国农村家庭用来研磨豆类、谷类常用的工具。那么可以推断,豆腐和玉米面饼子也已经出现在这个辽南农户的餐桌上。按照男尊女卑的传统,火炕上围坐着的都是家里的男人。居中而坐的是一位看上去年龄略大的,应该是家中的长者或家长,围坐旁边的应是他的兄弟儿孙。当时,无论城乡,多崇尚本家族同居一宅,三世同堂、四世同堂都很常见。家庭男性成员按劳动分工各司其事,成年女性则留在家中操持家务,负责一家的饮食起居。

珍珠湾登陆

狼子野心:一场民族涂炭、家国破碎的战争就在眼前

《伦敦新闻画报》的特派画家们不仅用画笔描摹下中国的田园风光、风土人情,随军前行的他们也以专业的美术功底、娴熟的素描技巧,准确快速地记录下远征中国的英军的重要日程与行动。

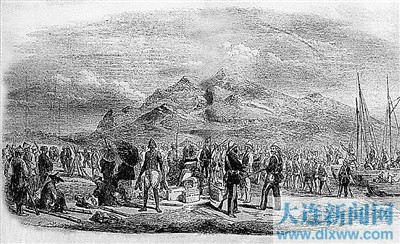

登陆:这是英军在大连湾的珍珠湾(这个名字也是英国人的“作品”,如果音译pearl为“贝尔湾”的话,这里应该是小孤山海湾)登陆的场景。远处的大黑山峰峦起伏,天空中层云密布。岸上已密密匝匝站满了先行登陆的英军,军人们按照军种不同着不同的军装。不远处的一队应该是已登陆集结完毕,排着不甚整齐的队伍向另一个方向去扎营吧。临近海岸,还有几艘船正在靠岸。岸上的一队士兵在一名身着深色军装很像一名长官的军人指挥下横排站立。近处,杂乱地摆放着军人们的行李和辎重。七八只长枪枪柄着地、枪尖向上呈伞状集中摆放在地上。在第二次鸦片战争期间,英军装备的标准轻武器是前装燧发滑膛枪,部分军队装备了带有膛线、射程远、命中率高的线膛步枪即来复枪。而清军的武器装备主要为冷兵器、鸟枪及抬枪。两名手持长枪的军官正在交谈,他们身着深色军装,军裤侧边的白色条纹格外醒目,标志者他们身份的与众不同。他们身后不远处,有一位赤脚站立的军人,手里拿着两双鞋。而就在这个军人不远处,有六七个人的身影让我们大为惊诧,在两只堆起的行李箱上,坐着一个打伞的人,旁边一个同样打着伞。而在行李堆的近旁,两个头戴宽沿草帽的人席地而坐,身旁放着挑夫惯常用的竹制扁担,从两个人的外貌、服饰很清晰地看出来——是中国人!旁边还站立着的几个也是差不多的装束打扮,其中一位手里还拿着扁担。那也是中国人了。包括两个打伞的,从背影看其衣着以及伞的形状外观,应该也是中国人的。在大批登陆的英军队列中,出现中国人的身影,让人颇感诧异。而从他们所处位置以及工具推测,他们一定是被驱赶来做苦力挑夫的。

标注所示,英军在珍珠湾登陆的时间为1860年7月5日,此时已是英军大规模在辽东半岛沿岸各港湾登陆的集中时段。对于这片海域以及登陆行动,画家们这样记述“大连湾可以说是个大型的海湾……海湾的海岸线变成了锯齿状,连接到几个更小的海湾和一个海港,其中比较大的有西南面的维多利亚海湾(青泥洼海湾)、东北面的手湾(红土崖湾)东岸中间部位的鸨湾(音译,为小孤山海湾)以及在它南面数英里处的奥丁湾(大孤山海湾),上述所有海湾都适于下锚和登陆,利用这些特点,将大部队在上述不同地段分成了几个兵营。这样的安排避免了在同一地点交通拥挤的状态,并且保证供水充足和更加方便。”

驻扎:画作近旁是一片田地,右侧一个赤着上身的中国人兀自坐着,一根扁担、一只箩筐在他身旁,他表情淡漠,怅惘地望向远方。而画的左侧,很突兀地立着一位英国传教士。这幅长长的画作是描绘驻扎在大连湾的英军第二师帐营的。随军画家这样记述道:“由米歇尔将军率领的第一步兵师驻扎在维多利亚湾,拿皮尔将军的第二师驻扎在手湾(红土崖湾),暂时归克罗夫顿将军管辖的所有骑兵和炮兵都驻扎在奥丁湾(大孤山湾)”、画作标注着:“从左到右为马德拉斯工兵、第八步兵连、第四职员队列、海军陆战队、参孙山、拿皮尔将军的帐篷、第67军团、苦力队、第99军团。”这份标注可以让我们窥见鸦片战争参战的英军部分军种。在另一幅标注为“锡克教徒的骑兵的马匹在大连湾的奥丁海湾登陆下船”的素描画中,我们看到典型印度装束的军人正奋力驱使拉拽战马上岸,那便是英军为应对清军中彪悍善战的蒙古骑兵征募的旁遮普锡克骑兵团。

大连湾一个村庄的道路

离港开拔:“我们可以辨认出切萨皮克号军舰,因为舰首插着贺布海军舰队司令的旗帜……”“部队都住在钟型帐篷里,所有的官兵都保持着良好的健康状态。总司令和他的参谋部就在停泊于维多利亚港的军舰上……每天早上天刚亮就有一条小轮船离开维多利亚港,在海湾里绕一大圈,分别访问对岸的各个兵营,接受和分发每天的邮件,并将海军舰队司令的命令传达给所有的军舰。各师的运兵船就停泊在兵营的对面,准备随时在继续行军的命令到来时让步兵团官兵登船。”在画家的描写中,近二百艘英军舰船及一万余英军官兵在大连湾各港湾的驻扎生活严密、有条不紊而略显惬意。这不仅显示了远道而来的英军的纪律严明、训练有素,还“得益”于清政府对于登陆英军的坐视不理,听之任之。咸丰皇帝在知悉英大批舰队人马侵略、袭扰大连湾后,特意指示:“……加意严防,如该夷非大队登岸,深入滋扰,不可先行开炮,致令该夷有所借口。”

画家充满骄傲地描绘下大连湾内的海军舰队:“这只英国皇家海军舰队停泊在距离英国14000英里之外的地方,随时准备发威,以保护英国的权利。借助一付好的望远镜,我们辨认出60艘军舰。有威武雄壮的‘切萨皮克号’军舰,船上装备了51门炮的火力。在它的下风处是一些随时准备撒野的小炮舰;‘斯朗西号’、‘勒森号’、‘阿尔及尔人号’、‘红隼号’、‘门神号’、‘小丑号’……——这些叮人的蚊子很快就会围着大沽要塞嗡嗡叫了。那些吨位较大、吃水较深的军舰,如‘宁录号’、‘雄狍号’、‘雀鹰号’、‘列那狐号’、‘斑鸠号’、‘先锋号’和‘比格犬号’,就只能祈祷上苍,等待涨潮后能让它们越过沙洲、进入白河、在那儿它们还有些旧仇得向清军的兵勇去报。‘切萨皮克号’、‘飞扬跋扈号’、‘珍珠号’、‘哨兵号’……‘魔术师号’、‘半人半马号’、‘斯芬克斯号’、‘刚正不阿号’、‘复仇女神号’、‘威尔士人号’等军舰太大,无法靠近北直隶湾的浅海滩,但它们会支援其他船只的远征,并将自己的水兵派往水兵旅。再加上‘冒险号’、‘火神号’等运兵船和孟加拉政府的轮船,海湾里的军舰总数就达到60了。还有16艘分遣队的船和在香港的7艘医院船和运兵船。另外有128艘运输船正等待着把军队和军事辎重队运往战场。这样在海湾悬崖下的船只几乎达到200艘了。”

“两个炮兵的遗体要被火化,他们最后的所在地就是他们战友的肩上。这种痛苦与周围兴奋的锡克人、普罗宾的骑兵形成了鲜明的对比。走在他们前面的军官优雅而独树一帜。当地人、苦力、印度士兵及其战斗用品,英国士兵和水手、轮船、炮舰,再加上小艇、驴子、骡子、马全都拥挤在这里。今天的日落非常辉煌壮美。”离开大连湾前,美术师这样描写周围的情景和自己的心情。长途跋涉的辛苦劳顿、人喧马嘶的杂乱嘈杂,甚至身边士兵的牺牲都掩盖不了侵略、战争、复仇将带来的兴奋与快乐……

《伦敦新闻画报》封面

闯入大连湾的英国舰队

英军为什么选址大连湾驻扎?

第二次鸦片战争爆发后,广东巡抚黄恩彤组织乡勇对英军的驻地发起攻击,并打死英军多人,被激怒的英法联军重新集结后,对广东乡勇进行了剿杀。之后,余怒未消的英法联军于1859年6月再次进攻大沽口,但是这一次却被重创。消息传到英国,英国决心联合法国对中国进行更大规模的报复,于1860年初派遣了大批士兵和军舰入侵中国。由于“受伤”的英国人,复仇的心情比较急迫,早早地就侵入了中国海域,为了等待迟迟没有赶到的法国舰队,便进驻到今大连湾各海口进行休整、训练。

据当时随军参战的英远征军军需副助理加内特·沃尔斯利撰写的《1860年对华战争纪实》中记载“……烟台地方太小,无法容纳两支军队,淡水也比较缺乏,港湾的容量有限,我们大型舰队无法停靠……根据我们的航海图以及费希尔上校在海湾沿岸的侦察,仅有两个地方符合我们的驻军要求,威海卫和大连湾,前者位于渤海湾的西岸……”因为作者所在的军舰“格尔那达号”离威海卫比较近,因此他参与了对威海卫的考察。考察结果是:威海卫的淡水稀缺,并且“这个港口会受到东北风和东南风的袭击,因此不是一个理想的港口,随我们一起考察地形的航海员对这个地方看不上眼”。而大连湾“位于渤海湾的东岸,面朝东南方向,大约有八英里宽,内部有一两个稍小一点的海湾,在那里,船只可以全天候安全航行……在一两处我们发现几条小溪,如果合理加以利用,倒是可以为我们提供淡水。每个村庄都有不少水井,大多数地方地表都能挖到水……在海湾的东边,有一个海角延伸至海湾,形成一个安全的海港,这里易守难攻。海角上有个村庄,可以为少量军队提供住宿。我们把这个地方选为后方的军需库,我们立即动手修建防御工事,把这个地方保护了起来。我们的海军测绘员把这个据点命名为‘奥丁湾’(今大孤山海湾)……”

这一段回忆文字告诉我们,英军是考虑到烟台满足不了英法两个舰队的停靠和补给,在对威海卫和大连湾进行了充分的实地考察后,才选择了大连湾作为英军舰队的集合地,并且最先驻扎的地点,在大孤山海湾。(注:加内特·沃尔斯利是英国远征军总司令霍普·格兰特爵士的司令部成员,时任远征军军需部副助理,1861年晋升为少校,1895年任英三军总司令,元帅。)

而之所以当时的英军能够按照他们掌握的航海图找到大连湾,是因为早在1840年第一次鸦片战争时期,获胜的英国舰队在离开天津大沽,向南侵犯广州的期间,就对大连沿海一带进行过探查与骚扰。

英军在大连湾的活动情况

对比中英双方的档案记录,基本能够确定第二次鸦片战争期间,英军对大连地区占领、驻军的情况:

一是1860年英军进犯京津,侵扰金州各海口时,英军手中的海图上,对这一片海湾就有了一个总称——“Talien Bay(大连湾)”。同时,还对各小海湾进行了新的命名:红土崖湾称作“Hand Bay”、大孤山湾称作“Odin Bay”、小孤山湾称作“Pearl Bay”、大鱼沟称作“Bustard Creek”、黑嘴子湾称作“Victoria Bay”和青泥洼海口称作“Ching ming woo”等等。

二是英军的舰队和抢劫来的商船,全部停泊在大连湾内,离岸六七里,整个英军舰队计有近200艘战舰和运输舰。

三是英军在大连湾登陆驻军的地点主要集中在四个地方:红土崖湾、大鱼沟湾、大孤山湾和青泥海口,即今天的大孤山和大连港口这两处位置。其中红土崖湾驻扎的是英军第二步兵师;大鱼沟湾驻扎的运输队和骡马队;大孤山湾驻扎的是骑兵和炮兵;青泥海口驻扎的是英军第一步兵师;这些侵略者,强行登岸,占据民房,劫掠物资,描绘地图,靠近海口的居民几乎迁逃一空。为此,他们对登陆部队整肃纪律,并在几处登陆点开办市场,吸引没有逃跑的山地居民通过买卖、交易来充实军需补给。

四是1860年7月26日英国舰队陆海军离开大连湾进兵京津时,并没有倾巢出动,而是“在奥丁湾的军需库,留守人员有:第99团的四个连队,第19旁遮普步兵的417名士兵、皇家炮兵部队的100名士兵,此外还有200个身体虚弱的盟军士兵和100名生病的雇佣军。我们安置了440名来自欧洲和500名来自印度的生病的士兵,并配备了充足的药品和医护人员……”而中方的记载是“……尚有夷船八只,内有三只去来无定,行踪诡秘……”期间又“……复连樯而至三十七只之多,且于岸上卸草料薪柴等物,似为养马驻兵之计……”直到咸丰十年“九月二十五日(1860年11月7日)才全部起碇,向西南大洋驶去”。按此推算,从6月26日闯入到11月7日完全离开,英军在大连湾驻兵侵扰的时间将近4个半月。

由155年前的英国地图

看“大连”名称的由来

“大连”之名从何而来,一直都是人们尤其是大连人关心的话题。从英国国家档案馆寻找回来的资料呈现了“大连”之名,也勾起了我们对“大连”名称由来的探究。

目前,学界对“大连”名称的来源有若干种观点:有的观点认为这个名字来自俄语的“达里尼”,有的观点认为来自日语的“大连”,有的认为来自满语“大连”的发音,有的认为“大连”之名来自“大连湾”,而大连湾是“褡裢湾”或“大蛎湾说”的谐音;还有的认为“大连湾”是指“相连的海湾”,种种说法,不一而足。

早在1840年第一次鸦片战争时期,英军舰船就曾侵入大连、旅顺地区进行勘测。1860年第二次鸦片战争期间,英军大举入侵大连湾。当时英军绘制的“大连湾示意图”(如图一所示)使用威妥玛式拼音将这一片海湾标注为“Talien Bay”,“Talien”读作“da lian”,译为“大连湾”。从目前掌握的文献资料看,这就是最早付诸于文字的“大连湾”称谓。

在这份英军绘制的地图中,绝大多数地名都是以英国人名、舰名等命名的,打上了深深的英国烙印,如今天的旅顺港,当时以负责勘测港口的军官名字命名为亚瑟港;现在的青泥洼、黑嘴子一带,以当时英国女王的名字命名为维多利亚湾;现在的大孤山半岛西港区一带,以当时一艘军舰的名字命名为奥丁湾;现在的大黑山,以当时一艘军舰的名字命名为桑普森山,等等。“大连湾”是唯一一个以中文发音命名,不具备任何英国因素的名称。

那么,英国人为什么会将这片海域称为“大连湾”呢?第二次鸦片战争期间的英军翻译罗伯特·郇和(又译史温侯、斯文侯)在《1860年华北战役纪要》中写道:“大连湾(Talien wan)被选定为英国远征军溯白河进京之前的一个集合点。这个地名只在某张耶稣会传教士的地图上出现过。至于它是怎么被用来称呼辽东半岛最南端这个美丽海湾的,至今仍是一个谜。当地人迄今为止对此也是一无所知,每当我跟他们谈起这个话题,他们都会爆发出阵阵大笑。有些人把这个词解释为‘连在一起的许多海湾’,而有些人则把它解释为‘褡裢湾’。”可见,“大连湾”之名早已有之。

“大连湾”三个字付诸中文文献最早见于1879年(光绪五年)10月25日,李鸿章在《条议海防》奏折中首次提到“……大连湾距奉天金州三十余里,系属海汊,并非海口,实扼北洋形势,最宜湾泊多船……”从此将“大连湾”的官方名称固定了下来。另有史学研究者认为,早在明朝时就已使用过“大连湾”这一称呼,但至今未见到档案资料。

甲午战争、俄国强租旅大地区后,沙皇尼古拉二世于1899年8月11日致财政部长的信件中写道:“占领大连湾的港口后,该港口向所有国家的商船开放……我们还应着手在该港口附近建设一座城市,该城将命名为‘Дальний(达里尼)’。”在俄语中,“达里尼”是一个形容词,意为“遥远的”,在此作为城市名,意为“遥远的港口”或“遥远的城市”。有人认为这是“大连”名称来源之一。

日俄战争结束后,日本辽东守备军司令部于明治三十八年(1905年)一月二十七日发布第三号命令,称:“自明治三十八年二月十一日起,将‘达里尼’改称为‘大连’。”

由此可见,“大连”名称并非来源于俄语或日语,而是来源于“大连湾”。但“大连湾”之名究竟是来源于“褡裢湾”、“大蛎湾”、“相连的海湾”,还是其他说法呢?还是见仁见智吧!

唐勇 孔晶 杨晨岑 司微 本报记者刘湘竹 (除本报记者外,其余作者均为市档案局研究人员)

图片均来自英国国家档案馆馆藏《伦敦新闻画报》